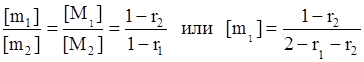

Состав и внутримолекулярное строение сополимеровСостав и строение сополимера зависят от состава исходной мономерной смеси и относительной активности мономеров – констант сополимеризации r1 и r2. Содержание мономерных звеньев в макромолекулах сополимера определяется уравнениями: [m1]i = 1 – [m2]i, где [M1]i и [M2]i – содержание мономеров M1 и M2 в исходной смеси в i-том опыте, мол.доли; [m1]i и [m2]i – содержание звеньев мономеров M1

и M2

в сополимере в i-том опыте, мол.

доли. Зависимость

состава сополимера от состава мономерной смеси представляют в виде диаграммы

состава в координатах

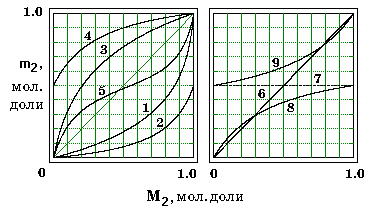

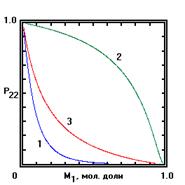

На

рис. 1 представлено несколько возможных случаев зависимости 1. r1>1, r2<1.

Во всем диапазоне составов исходной смеси образуется сополимер, обогащённый

более активным мономером М1, за счет преобладания реакций присоединения

этого мономера и к «своему», и к «чужому» активным центрам (k11>k12 и k21>k22). 2. r1>1, r2=0. В

сополимере преобладают звенья М1,

содержание звеньев мономера М2 не может превышать 0,5 мол.доли,

поскольку этот мономер не способен к гомополимеризации (k22 = 0). 3. r1<1, r2>1.

Ситуация аналогична случаю 1, только более активным компонентом является

мономер М2. 4. r1=0, r2>1.

Этот случай подобен случаю 2, но не способным к гомополимеризации мономером

является М2. 5. r1<1, r2<1.

Кривая состава сополимера имеет S-образный характер и пересекает диагональ на

диаграмме в точке, соответствующей одинаковому содержанию компонентов в

исходной смеси и в сополимере. Состав в этой точке, называемой точкой

азеотропности, определяется по уравнению

Точка

азеотропности разделяет кривую состава на две области: в одной кривая проходит

выше диагонали, что соответствует уменьшению мол. доли М1 в сополимере, во второй – ниже диагонали,

то есть в сополимере увеличивается доля М1 по сравнению с мономерной

смесью. Азеотропная система в данном случае неустойчива, так как любое малое

отклонение в ходе реакции от азеотропного состава не будет возвращать её в

исходное состояние, а напротив, будет уводить систему от точки азеотропа. 6. r1=r2=1. Система

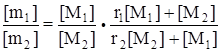

соответствует идеальной сополимеризации, когда скорости реакций

гомоприсоединения и перекрестного роста равны (k11=k12 и k22=k21). При этом дифференциальное уравнение

сополимеризации

приобретает простой вид:

Таким

образом, мольные составы сополимера и мономерной смеси совпадают. Поэтому

данный процесс называют также азеотропной сополимеризацией. В

более общем случае к идеальной сополимеризации относят системы, в которых

произведение констант r1.r2 = 1

(или k11k22 / k12k21 = 1). 7. r1 = r2 = 0.

В этом случае скорость реакций перекрестного роста значительно превышает

скорость гомополимеризации (k12>>k11,

k21>>k22)

и уравнение состава сополимера принимает вид: [m1]/[m2] = 1 или

[m1] = [m2] = 0.5 мол.доли. Следовательно,

независимо от состава исходной смеси образуется сополимер эквимолярного состава

с чередующимися звеньям. Этот процесс называют альтернантной

или чередующейся

сополимеризацией. Чередующиеся сополимеры могут быть получены также при

некоторых соотношениях мономеров, когда r1.r2 = 0.

Величина произведения констант сополимеризации служит мерой тенденции к

чередованию звеньев. При r1.r2 0 преобладают реакции перекрестного роста цепи k11k22<<k12k21,

приводящие к образованию альтернантного сополимера. С увеличением значения r1.r2 тенденция к

чередованию уменьшается. 8. r1<1, r2=0. Кривая состава имеет точку

азеотропности. При избытке М2 в исходной смеси его содержание в

сополимере не может превышать 0.5 мол.доли и сополимер имеет чередующееся

строение. 9. r1=0, r2<1. Данный случай подобен предыдущему, но

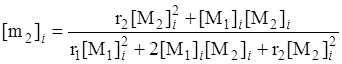

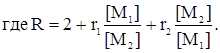

мономеры М1 и М2 меняются ролями. Данные о составе сополимера не дают информации о внутримолекулярном распределении мономерных звеньев в его макромолекулах. Судить о химическом строении бинарных сополимеров можно на основании определения вероятностей образования диад звеньев m1m1 (P11), m1m2 (P12), m2m1 (P21) и m2m2 (P22), которые зависят от относительной активности мономеров и состава исходной мономерной смеси согласно уравнениям:

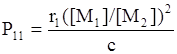

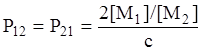

где c = r1([M1]/[M2])2

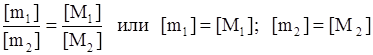

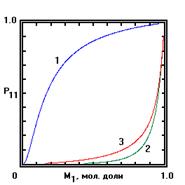

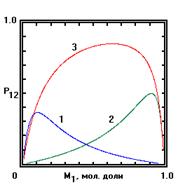

+ 2[M1]/[M2] + r2. Характер

зависимости строения сополимера от состава мономерной смеси определяется значениями

констант сополимеризации (рис. 2).

Рис. 2.

Зависимость вероятностей диад звеньев от состава мономерной смеси и

относительной активности мономеров (объяснение в тексте). В случае,

когда r1>1, а r2<1, сополимер при любом составе

исходной смеси обогащен компонентом М1 и в

его структуре преобладают диады звеньев ~m1m1~ (кривые 1).

Аналогично, при r1<1, r2>1 велика доля диад ~m2m2~ (кривые 2).

Если r1<1 и r2<1, то возрастает вероятность

образования чередующихся диад ~m1m2~ и ~m2m1~

(кривые 3). Микроструктуру

бинарных сополимеров характеризуют также средние последовательности мономерных

звеньев в цепи L1 и L2, которые можно рассчитать

с помощью выражений: L1 = m1R, L2 = m2R,  |